钻天洞庭遍地徽

——苏商徽商文化精神观察

吴跃农

毛泽东主席取古意,作过一首五言韵语:

两个泥菩萨,一起都打碎。用水一调和,再来做两个。我身上有你,你身上有我。

这个韵语最切合为笔者用来引用表达的,恰恰是苏商徽商的血肉关系,苏商的生命,有徽商的精气血;徽商的生命,有苏商精气神。

嘉靖万历年间,民间流传着“钻天洞庭遍地徽”的说法,这是一句古诗互文。意思是说,苏州的洞庭东、西山人和徽州人都执着经商,是经商能手,上通“天”——官府、善于处理政商关系,下涉民间百姓,为了经商营生,洞庭商人稳健务实,善于钻营,精明能干,无物不营,无地不去,能觅得商机,创造商机,赢得商机,成就大好的商贸业绩,洞庭商帮活动地域之广,江湖影响之大,令人赞叹。

一、苏商徽商,商帮双雄

洞庭商帮与徽商,实乃中国商界双雄。

徽商之徽,乃指徽州,安徽省之“徽”、徽派建筑之“徽”、八大菜系的徽菜之“徽”,均取自徽州之名。徽州最大特点是山多水长地少,以绩溪县为例,全境山地丘陵占比可达92%,适宜规模居住和耕种的盆地仅有8%。南宋时期古徽州人均耕地15亩,到明万历年间仅有2.2亩,清康熙年间甚至缩减至1.5亩。徽商乃生活所逼,因土地所出薄,徽州粮食一直不能自给。《天下邵国利病书·江南二十》曰:“徽郡保界山谷,土田依原麓,田瘠确,所产至薄”。人们不得不从外地买粮糊口,康熙时的《休宁县志》记载:一日米船不至,民有饥色,三日不至有饿殍,五日不至有昼夺。

地少粮少,怎么办?俗话说,靠山吃山。徽州人将目光投向广袤的山林,开启了新世界大门,这令耕地最为紧俏的明清时期,反倒成了古徽州最为辉煌的年代,成就了徽商的繁荣。高山的松木、低山的茶,山间的油桐、油茶、漆树、竹林、桑桠,甚至山中的矿产、石料纷纷成为重要的经济来源。尤其在海拔400-800米的低山丘陵,广布适宜茶树生长的红黄土壤,加之气候常年温暖湿润,黄山毛峰、祁门红茶、屯溪绿茶,徽州名茶声名鹊起、广销各地。从中原带来的生产技艺,令古徽州人如虎添翼。除了大名鼎鼎的澄心堂纸,松木的主干、油桐的种子等被用于制作徽墨。婺源龙尾山出产的龙尾石,富含绢云母等矿物,成为打磨歙砚的优质石料。徽商将徽州特产销往全国各地,又将粮米油盐等运回家乡,开启了“寄命于商”的徽州模式。

徽州对外联系并不方便,宛如平原海洋环抱中一个较为孤立闭塞的山地岛屿,远离大江及南北主要运输线,与外界沟通主要依赖新安江水系。这是徽州人的生命线。每年都有大量粮食从浙江和江西经由这些河流运到徽州,徽州的茶叶,木材和各种特产也由此外运。从地理区位来看,离徽州不远处就是全国经济和文化最发达、人口最稠密的一个大市场——长江三角洲。同唐以降,沿新安江而下,经富春江、钱塘江,即可到达杭州。随之通过内河航道,还可连接江苏的苏、松、常、太各府州。而经青弋江等水路进入长江,顺流而下就可至南京、镇江、扬州,经京杭大运河沟通各地。徽商因此无孔不入、天南海北无处不到,足迹遍及全中国。

距徽州最近的苏州、杭州及松江地区长三角市场人口众多,生活富裕,城镇建设稳步增扩,对木料、石料等建筑材料有稳定需求。而诗书礼仪文教之风又让以竹、木为主要原料生产的纸、墨,以石材加工的砚等文具销量可观。茶叶和药材更是风雅之士日常生活的必需品。而这些都是徽州的本地工业特产。完成了以本地资源型及手工业产品主导的原始积累,徽商开始走出去——两头在外,在外地采购商品,在外地销售。

而江苏扬州,成为徽州财富暴发之地。明代前,盐是由国家管控的商品,私人不得贩盐。明开国以后,为了补给边防线的军需而开了口子,允许富商运粮北上换取贩盐的凭证“盐引”。嘉靖年间,盐商们只要将向产盐地的管理机构缴纳现银后,就可以领取食盐销售,这让聚集在扬州的徽商找到了机会。苏北海盐场的盐成了徽商们的摇钱树,徽商盐商通过政商关系的处理、对权力的不断攀附,成为“白手套”,将其它商帮排除出去,稳固了自己在苏商中的独大地位。在扬州的盐商成为徽商中最成功的一支,为徽州带来了可以朝廷“抗衡”的巨量财富。

明清时期,徽商叱咤风云、富甲天下。徽商起家时容易筹集资本,冒得起风险,且易得到在外地为官的徽州人的帮助。而财富也反过来刺激了徽州的文教事业,让此地的为官者越来越多。在文献中,可以看到徽州“虽士大夫之家,皆以畜贾游于四方”的记述,可以说正是世家大族开创推动了徽州的商业之风。

当时,南北二京,各省都会及其他大小城镇,无不是徽商活跃之地,都有徽商忙碌的身影,敢问路在何方?有路和无路,热闹或冷清,徽商都一往无前要去闯荡做买卖;穷乡僻壤,深山老林,沙漠海岛,徽商无处不在。而江苏,既是徽商的故乡,也是徽商的近乡,更是徽商的发展腹地,血乳交融,人文相近,商情商脉相通。

二, 钻天洞庭走天下

因名于苏州太湖洞庭东山、西山(今名金庭)钻天洞庭商帮的苏商,是一个可以追溯得更为久远的历史概念——从春秋战国时期归隐情场制陶经商、泛舟五湖、财色尽得的、被当时天下人称为“陶朱公”的商圣范蠡,到明代出资与大明政权“对半而筑”南京明城墙的、拥有“聚宝盆”称号的苏州周庄巨富沈万三,都是源渊流长的苏商文化传统的知名人物,并且也是中国民族工商业的典型代表。

洞庭商帮又叫“洞庭帮”、“洞庭山帮”、“山上帮”或“洞庭山人”,这些几乎成了那个时代“苏商”的主体。这个不以苏州、也不以吴县为名而只是以洞庭东、西山为名称的商帮,有着悠久的历史。昆山名士归有光说:“往往天下所至,多有洞庭人”,明代苏州的小说家冯梦龙把洞庭商帮的情况最先写进了他的小说集《醒世恒言》里。小说中写道:两山之人,善于货殖,八方四路,去为商为贾,所以江湖上有个口号,叫做“钻天洞庭”。

洞庭东山、西山是太湖中的两个岛屿(——洞庭东山原来也是太湖中的一个岛屿,1954年修筑公路方才与陆地连通—作者注),地较偏远,面积较小,是个自古至今连县都算不上的小地方,本是边缘,却成中心,风生水起,四海翻腾。洞庭商帮东、西山所处的太湖,属于吴地即吴县(今苏州吴中区、相城区)内的面积接近1500平方公里,约占太湖总面积的三分之二,72个岛,58个在吴县,成为洞庭东、西山的从属岛屿,这是一个通过太湖水系,开放的、直接面向环太湖及更为广阔地域的洞庭东、西山,天时地利人和,和而勤,勤而智,孕育了一个生命力极强的商人资本商团——洞庭商帮。洞庭东山的王氏、叶氏、席氏、严氏等家族,洞庭西山的秦氏、徐氏、沈氏、叶氏等家族,是江湖上号称“钻天洞庭”这一商帮的代表。在以苏州为中心的江南、运河及长江沿线,处处活跃着他们的身影,由明及清,经营米粮绸布,数百年不堕。洞庭商帮是苏商之源头,是苏商的主体,是苏商文化传统的核心,是苏商文化传统的重要源泉。

太湖东、西两山,有着诞生“洞庭商帮”的天时地利之优,可谓是天堂中的花果园,人间仙境,商贸乐土。这里四季分明,气候宜人,土地肥沃,物产丰饶,山上盛产梅、杏、桃、李、樱桃、枇杷、杨梅、橙、橘、梨、栗、银杏、茶等经济作物;湖中则多鱼腥虾蟹,有极为丰富的、人称“太湖三白”的白鱼、白虾、银鱼,名闻遐迩,无处不是宝,处处皆为珍,水池鱼塘湖滩,还有莼菜、莲藕等。袁袠在《游洞庭山记》中说:“西洞庭,东南之沃壤也,梅梨橘柑、杨梅枇杷、鱼盐茶竹之饶,错以良田,山之人朴愿而信,涂无妇人,可不谓美乎?自夫差以来,不被兵燹,抑又美矣。”王鏊在《洞庭两山赋》中也深情咏道:“星应五车,地绝三斑,卢橘夏熟,杨梅日殷,园收银杏,家种黄柑,梅多庾岭,梨美张谷,雨前芽茗,蛰余萌竹。水族则时里之白,鲙残之银,鲂鲈鲋 ,自昔所珍。”正因为洞庭两山有鱼虾之利、果实之珍、菰莼之富,故“为商家所辐凑,舻衔肩负,络绎而不绝”(汪琬《具区志序》)。

5000年前的新石器时代,吴中地区的陶土艺术炉火纯青,创造了优秀的“良渚文化”,3000多年前吴泰伯在此建“勾吴”国——吴国。吴国为中心向长江流域和环太湖流域辐射的吴文化,是开创江南、江苏古文明的源头,吴泰伯开创的“吴国”是中国古代历史上最长的一个诸侯国家,吴国具有740年的历史,历史上任何一个诸侯国都无可与之相比拟。 公元前221年,秦始皇统一中国,设立“吴县”,县名一直沿用到1995年6月吴县撤县建市成吴县市。

苏商作为与国内其它商帮并驾齐驾的本土商帮,能够影响至今、生命力越来越强大,依然青春蓬勃,其核心文化精神的形成就是积淀于江苏悠久厚实的商业传统和来自于明清洞庭商帮的发韧、发展、不屈不挠壮大和近代化加速成长。

必须指出,“钻天洞庭”之钻,即钻营,天,即政道。这是商人的一个本色词语。对于苏商来说,钻营就是对商机的审度,对政商关系及时局的把握,对官场和商场人际关系的拿捏得当,游刃有余,而不是行商之“奸”。洞庭商帮起势于明万历年间,在明清时期一直处于鼎盛状态,心思细密、洞若观火的洞庭商人,巧妙避开当时无数商帮、特别是徽商趋之若鹜、争抢着干今天的话说是“印钞票”行业——盐业。他们独辟蹊径,别有洞天,开始以船运外销本土盛产的丝绸、棉布起家,返程捎回所需的药材、梨枣、杂粮,一来一往,船只从不空载,小生意稳稳当当,稳健扎实推进,之后,他们依靠太湖水路长期从事贩运,盐、粮食、水果、木材、药材、丝绸、布匹等,势如燎原之火,生意越做越大,实业商贸并举。

到了近代,洞庭商帮更是成为中国金融、商业之都上海崛起的重要力量,这源于他们对中西文化的熟练掌握运用,对政商关系的游刃有余,洞庭东山的席氏家族中,在上海担任外商银行买办的,祖孙三代共有11人。如果加上几个女婿(他们大多是因席家的关系而担任外商银行买办的),就有14人。这14人先后担任了六家英商银行、两家美商银行、两家日商银行和法、俄、意各一家银行的买办,其中有些还是最有势力的外商银行。”从1874年席素贵出任汇丰买办起,席家几乎垄断着著名外资银行买办的职位。老大席素煊之子席裕康担任英、俄、法三国银行买办33年;老二席素贵出任汇丰买办30年,且一家三代延续逾半个世纪。 席素贵受汇丰赏识,除了办事干练外,一个重要原因是他与官方关系密切。席素贵与上海道台袁树勋是换过帖的结拜兄弟。他的第二个儿子席裕昆曾受袁树勋之邀,担任道台的账房。此外,他与封疆大吏李鸿章、左宗棠、沈葆桢等均过从甚密。

洞庭商帮心态如太湖水,相对开阔从容,从来不急吼吼,从来不会丧魂落魄,他们就像太湖水一样风平浪静,稳健、谨慎又精打细算,用吴侬软语来说,叫“笃悠悠”。他们知道,看准了才可以行动,心平才能求长远,持久的小步慢跑胜过跃进,只有心境平稳沉着、专心致志,才能厚积薄发、有所作为。因此,他们总是能够抓住商机,创造商机,看得远而准,下手稳而狠,钻天入地,钻营有术,锲而不舍,无往不胜,被誉为“钻天洞庭”。

三,“国之钱仓”看苏商

由吴地崛起,苏商活动范围主要立足在有“鱼米之乡”、“丝绸之乡”、“人间天堂”美誉、物产丰富、水陆交通发达、民风委婉尚文的苏州无锡常州南京及邻近浙江安徽的长江流域、太湖流域。贯通江苏的京杭大运河成为南北财赋、盐业中转的中心,淮北的盐场,繁华的扬州城,成为苏商崛起的又一个重要舞台。

隋唐以后,中国东部以太湖流域为核心的江南地区经济地位日显重要,苏州、南京成为中国南方经济文化的双中心,“天下大计,仰于东南”,“赋之所出,江淮居多”,扬州成为南北交往要冲的城市,而唐后期,长江流域和太湖流域经济地位越发举足轻重,“苏常熟,天下足”的民谣更是把苏南的富裕唱得人心向往之,而到宋、元,全国经济重心南移,苏南地区士商相杂成为社会的蔚然风气,市民阶层进一步壮大活跃,城镇消费能力达到相当水平,苏州、无锡太湖流域和沿运河的城镇,街市热闹,丝竹弦音,酒肆林立,商旅辐辏,店肆如鳞,樯橹相接,客贾云集,各种货物云委山积。意大利旅行家马可波罗称苏州是“一颇名贵之大城”,他在游记里这样写道:“臣属大汗,恃工商为活。产丝甚饶,以织金锦及其他织物。其城甚大,周围有六十哩,人烟稠密,至不知其数。假若此城及蛮子境内之人皆是战士,将必尽略世界之余土,幸而非战士,仅为商贾与工于一切技艺之人。此城亦有文士、医师甚众。”马可波罗记载南京的商人:“南京是蛮子的一个著名大省的名称,居民是佛教徒,使用通用纸币,是大汗的臣民,大部分人经营商业。”相传仇英绘的《南都繁会图卷》真实地记录了明朝南京商业繁华,图中牛行、猪行、羊行、棉布店、粮店、鞋帽店、铜锡店、药材店等商业店铺有100多个。

公元14-17世纪中叶之后,即明清时期,苏商崛起成为影响、决定全中国社会经济发展的商帮力量。苏州成为全国最繁华的工商业都会和文化中心。南京、苏州、松江(今上海)等地成为我国资本主义萌芽发祥地。19世纪末叶,丝织、缫丝、纺织、面粉、采煤等近代工业,在无锡、南通、苏州、常州、徐州等地陆续兴起,苏州的丝织业,更是享有世界盛誉。以洞庭商帮为代表的苏商,是驰骋于江苏和全国商界的劲旅。苏商队伍不断扩张壮大之时,也是商业竞争迥同以往空前激烈之时,这是明代和清朝前期中国经济较高速发展时期。这是苏商与晋商、陕商、宁波帮、鲁商、粤商、闽商、江右商帮、龙游商帮和徽商一起搏击商战的新一轮历史发展高潮。苏商兴,则江苏的大商人资本兴,城镇建设兴旺,富商大贾周流天下,山陬海壖孤村僻壤无所不至,苏商发挥了强劲的商品市场主体作用,结构连贯了全国的商品市场网络,拉动了城镇消费需求,苏商是促进中国明清资本主义萌芽和十六、十七世纪以来中国社会现代化的重要建设力量。苏商成为中国经济南移后社会近代化、朝向资本主义萌芽发展的重要支撑力量,是“国之钱仓”的重要支撑力量、财富供源。

江苏的“苏”的繁体字很形象诠释了江苏的含义,“苏”由草、水、鱼、禾四字组成,象征着江苏自古就是鱼米之乡、富庶之地。自古至今,江苏一直是山川秀丽、物阜民丰、繁华不衰的风水宝地,是中华文明先行之地。与其说苏商成长在中国东部沿海最优裕的环境,不如说苏商以坚韧的性格、不畏艰难踏实干实业的精神,赋予了优裕环境无穷创造价值、创新意义和不竭动力的激发,苏商和这块土地上的全体劳动者、建设者坚韧不拔、坚定不移地不断创造出更为优裕的生产生活环境。苏商历经风浪,海阔天空,源浚流长,根深叶茂,特别是近代工商实业家南通张謇、无锡荣氏兄弟、常州刘国钧、南京范旭东等等,他们崇尚实业,主张“货殖为急”,诚信经营,低调做人,埋头追求,是中国民族工业的杰出代表。

近代苏商经过了大浪淘沙的社会考验,激流勇进,成为和浙商、粤商、晋商、徽商齐名的中华五大商帮,苏商也从一个地域性商帮转为以上海和东部沿海为根据地,面向全中国的有突出发展能力的民族资本主义商派,他们孜孜不倦追求着“实业救国”、“实业富国”。爱国之心,昭然天下。

四,无徽不成商

钻天洞庭遍地徽,徽商来江苏,苏商去安徽,是一种常态。而且从某种角度看,苏商甚至可以是江苏和部分安徽商人的合一名称。如果从狭义上来说,苏商最初是指洞庭商帮所在地的苏州府商人。广义苏商是指江苏商人、在江苏发展的商人。因应历史上江苏区域的变化,苏商活动的固有地域在历史上是大于现在江苏行政区划界线的,苏商是一个地域涵盖面更广的概念。苏商既是江苏的企业家在本地和外地创业、立业,也是客商、包括徽商融入江苏,在江苏创业、立业的统一概念。

无徽不成镇,无徽不成商,自古以来,徽商恰是在江苏最为活跃。他们以江苏为他们发展的深厚腹地。明清时期,江苏地区商品经济最为发达,徽商把江苏视为理想的发展福地,呼亲唤友,接踵而至,从事各种商业活动,使得江苏,更具有对客商“引进来”的独特地缘吸引力、亲和力,外地商人纷纷来到江苏淘金,徽商大规模进入江苏创业,乐把江苏视家乡,相对于苏南地区“无江不成镇”的文化胸怀(——无江不成镇:江,指江北人、苏北人。意谓苏南的城镇建设和城镇生活所必需的砌墙刀、杀猪刀、切菜刀、剃头刀、修脚刀的“五把刀”等服务业,离开苏北人是不可能的。——作者注)当时更有“无徽不成商”、“无徽不成镇”之说,运河商路使长三角各商业城市及众多繁荣的工商业市镇中,没有哪一个会没有徽商。徽商遍江苏及长三角,尤其在江苏南北各大城市和集镇,许多重要的商业部门操纵在徽商手中。南京的徽州,占据了木商、典商、粮商、丝绸商老大之位,呼风唤雨,龙腾虎跃;苏州的徽商,则在米市、布市、茶市、木市、丝绸市、颜料市等占有极重要的地位,尤其是有色布行业,他们把青蓝布运销全国。扬州是两淮盐业经营中心,也是徽州盐商云集的地方,明末扬州95%是客籍商人,其中大多数是徽商。近代诗人陈去病说,“盖扬之盛,实徽商开之”,他们亦商亦官,把盐业专卖的官商文化搞得有声有色,风生水起,他们把持盐利,手眼通天,处理政商关系炉火纯青,当时清朝国库存银仅有7000万两银子,而在扬州的盐业徽商拥有资本高达4000万两银子,据江山半壁之多。在徽商大盐商的支持下,徽商在扬州各行各业都很活跃,尤其是垄断了典当业。

也可以说,当年徽商商战主场在江苏,徽商能够在历史上发挥巨大影响力,与江苏这片热土良好的创业氛围是分不开的。也因此,徽商等客商中的一大批人留在江苏,成为苏商。至2019年,安徽省外出务工人口中近80%流向沪苏浙,引进省外资金中一半来自沪苏浙,成为沪苏浙地区产业溢出的天然承接地。

历史上,江苏有着和安徽一起隶属于江南省的血亲姻缘关系,徽商视江苏是自己的故乡或本土,是有这样历史渊源的。江苏省的最早得名是在清康熙时(1667年)组建江苏省,当时取江宁府(今南京市)之“江”字和苏州府之“苏”字合成省名,即主要以南京和苏州府两个府合在一起称为江苏。(——溯流求源,江苏是《尚书·禹贡》所载九州中的徐、扬两州的一部分。江苏省正式建制始于清康熙六年(1667年),由原江南省析分为江苏,安徽两省,两江总督驻南京,总管江苏、安徽和江西三省的军民政务,江苏巡抚衙门设在苏州,苏州为省会,直至1912年。江苏省辖江宁府、苏州府、淮安府、扬州府、徐州府、通州府、常州府、镇江府、松江府(今上海市),其范围大致与现在相同。1927年(民国16年),国民党政府定都南京,同年将南京、上海改为“特别市”分出江苏,南京称为当时中国“首都”,1949年4月23日,中国人民解放军横渡长江,南京解放。6月2日,江苏全境解放!后分设苏南、苏北两个行政公署和南京市人民政府。1952年11月,两署一市合并,成立江苏省人民政府。1958年3月至1959年1月,原松江专区九县和崇明县划归上海市管辖。 1983年起江苏实行市管县行政体制。现设南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁13个省辖市,26个县级市,24个县以及55个市辖区——作者注)这才把江南省分为江苏省和安徽省两个省。看看现在苏南、苏中留存的徽派建筑、园林艺术,不必以为这都是客居江苏的徽商贡献,也是苏商的直接贡献,也可以看看今天的新苏商,站在最成功前列的,象张近东张桂平杨休江宝全等皖籍的不在少数。苏宁控股集团是全国民营企业500强第二位,是长三角地区规模最大的民营企业,在张近东董事长的带领下,苏宁集团已完成了线上线下融合,从实体零售向互联网零售成功转型,并实现了苏宁易购、物流、金融、科技、置业、文创、体育、投资八大产业板块协同发展,其开创并引领的智慧零售模式已成为行业未来趋势。他们也同时被安徽省视为徽商精英。

历史上江苏与安徽行政区域因江南省而连接交合一体,就是今天,江苏省会南京及苏南苏中一些城市对毗邻的皖南皖北地区辐射作用依然强悍,江苏宁、镇、扬几个城市周边的安徽区域对接受江苏的辐射和影响向来主动、积极热情,南京仿佛就是安徽的“省会”,皖籍人到江苏创业,徽商移师江苏、变身苏商是再正常不过的事了。可以说,历史上重要的徽商与苏商有着千丝万缕的关系。在江苏和安徽许多地域,徽商与苏商是合一概念。自古以来,无论是苏商还是徽商,都十分重视构建商业道德,提倡以诚待人,以信接物,义利兼顾。

五,苏商徽商精神相通

历史上,各地人缘相亲、语言相通、文化习俗相近的商人互相提携扶助,结成松散联盟形式的“商帮”,苏商亦如是——苏商的诞生之地、立足之地在江苏省,发展壮大之地也主要在江苏,或者说今天的苏商更表现出以江苏为根基、为依托,走向全国,走向海外的特点。苏商是在江苏和去他乡创业的江苏藉实业家和商人,到了当代,更为明确地把在江苏的外地客商包括徽商一起容纳在苏商的概念之中,反映了当代制造业、商业实践活动的特点。

江苏地势低平,平原广阔,生于斯,长于斯,苏商文化精神中自有一马平川、广揽天下的大度和气量。开放包容,圆融通达,精明务实,拼搏奋进,一直是苏商文化精神的最本质特性。

江苏地域人文内涵的显著特征是水文化,从南到北,河水纵横,水源充沛,襟带江湖,毗邻大海,五湖四海汇流,这实际上是胸怀开放、阔达的移民文化和文化大熔炉品格:包容四面来客,融通八方风土,走向河湖江海,不嫌不弃,厚德载物,共创共荣。

苏商的精神文化与江海情怀的水文化有着姻缘关系:有“善利万物而不争”的阔达胸襟,有“水滴石穿,以柔克刚”的钻劲韧性,有水无定势和定形的适应能力、应变能力,有容纳百川和虚怀包容及放低身段蓄力奔流、低调行事的处世作风。

与此同时,徽商也在奋力发展。安徽省府合肥于2005年确立了“工业立市”的发展战备,决定将资源、政策、精力向工业集中,尤其以汽车、装备制造、家用电器、新材料、电子信息及软件、生物医药八大产业为发展重点,徽商苏商积极投入其中。2011年,合肥超越青岛、顺德成为全国最大的家电生产基地。安徽省在区域经济中的表现愈发亮眼:至2019年,创新能力连续7年位居全国第一方阵,新能源汽车、工业机器人等战略性新兴产业位居全国前列……,安徽致力于打造长三角科技创新策源地、战略性新兴产业高质量发展增长极、生态优先绿色发展的大花园和内陆开放新高地,为长三角更高质量一体化发展注入新动能。

苏商文化精神性格,外柔内刚,沉稳不躁,勇往直前,应变灵巧,既有经风破浪的大开大阖,又有务实货殖的精明精细,务实而不喜空谈,低调而不惧竞争,内敛而不失大气。苏商文化精神中有着“四千四万”精神、张家港精神、华西村精神、“昆山之路”精神和“三创三先”新江苏精神,也汲纳了“一贾不利再贾,再贾不利三贾,三贾不利犹未厌焉”的“徽骆驼”徽商精神传统,把徽商精神融汇进自己的文化精神之中是极自然的。在苏商文化精神中,可以看到与徽商精神的相同之处:赴国急难、民族自立的爱国精神,不畏艰难、百折不挠的进取精神,审时度势、出奇制胜的竞争精神,同舟共济、以众帮众的和谐精神,不辞劳苦、虽富犹朴的勤俭精神。

六、新时代新江苏

“厚德、崇文、实业、创新”是新时期苏商文化精神的概括。改革开放40多年来从无到有、从弱到强发展壮大的新苏商,无论是在民营企业家数量的涌现速度上,还是在民营企业的上规模和整体规模上,抑或是在民营经济创造国民生产总值份额上、纳税百分比以及解决就业率,都是空前的,民营经济赫然崛起、傲然屹立,成为江苏经济总量的超半壁江山。

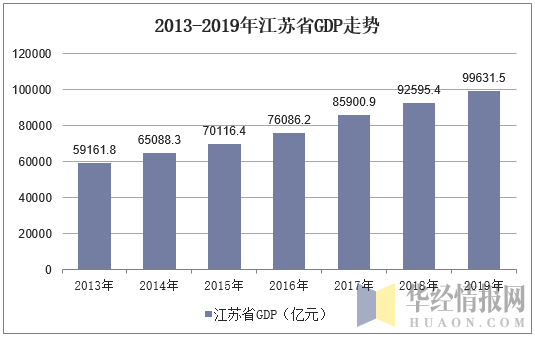

有苏商的努力和茁壮成长,就有江苏经济强省的持续强劲发展和巨大潜能有待进一步发掘和发挥。江苏GDP多年来仅次于广东列全国第二,2018年江苏GDP达9.26万亿,2019年接近10万亿,达99631.5亿元,按可比价格计算,同比2018年增长了6.1%。其中,第一产业增加值4296.3亿元,同比增长1.3%;第二产业增加值44270.5亿元,同比增长5.9%;第三产业增加值51064.7亿元,同比增长6.6%,三次产业增加值比例调整为4.3:44.4:51.3,第三产业在江苏省经济增长中的占比在不断上升。

2013-2019年江苏省GDP走势

资料来源:江苏省统计局

资料来源:江苏省统计局

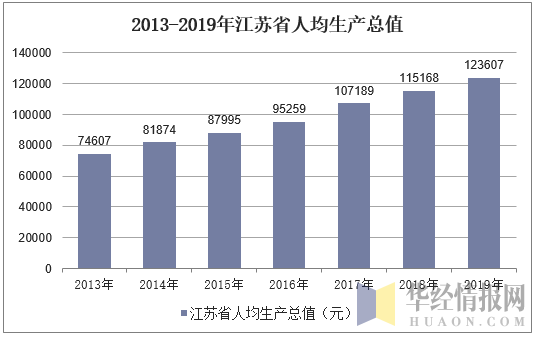

2019年江苏省人均生产总值达123607元,同比2018年增长5.8%。

2013-2019年江苏省人均生产总值

资料来源:江苏省统计局

资料来源:江苏省统计局

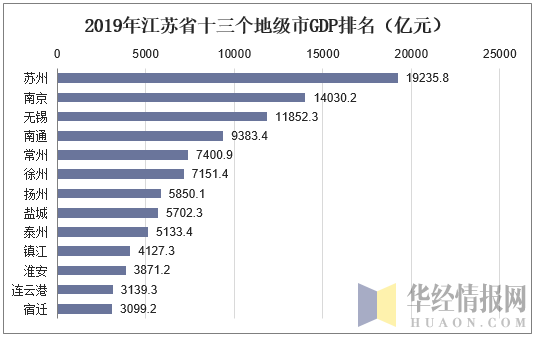

江苏省区域经济格局显现整体性兴旺、你追我赶,奋勇争先。江苏省内共有十三个地级市,通常划分为苏南区域、苏中区域与苏北区域三大经济板块,历史上南部工业区、中部和北部农业区的原因以及随着江苏经济的快速增长,省内南、中、北地区间差异日趋扩大,整体呈现出苏南强势、苏中稳定、苏北还相对疲软的一种区域经济格局状态。2019年苏州市地区生产总值达19235.8亿元,稳居首位,南京、无锡GDP分别达14030.2亿元、11852.3亿元,位列第二、三位,此外,扬州2019年GDP超越盐城达5850.1亿元,上升至第七位,江苏省区域经济格局整体变化不大。

2019年江苏省十三个地级市GDP排名(亿元)

资料来源:江苏省统计局

资料来源:江苏省统计局

在2018年全国百强县排行榜单中,江苏占据25席而高居榜首,浙江和山东21席和19席,广东仅2席,苏州、南京和无锡分别于2011年、2016年和2017年迈入“万亿俱尔部”,2008年至2018年增速分别为9.2%、10.3%和9.25%,增势迅猛。在吸引人才、集聚资源以及辐射周边等方面的能力进一步增强,有能力和精力去发展公共服务、交通、环保等民生领域,从而带动城市更高质量发展。江苏省内还有许多“潜力股”,GDP在5000至接近1万之间,分别是南通8427亿元,常州7050.27亿元,徐州6755.23亿元,盐城5487.08亿元,扬州5466.17亿元,泰州5107.63亿元。

中国制造看江苏,江苏制造业规模全国第一,多个先进制造业行业水平领先全国,“单打冠军”超过2000家……江苏产业门类齐全,制造业总产值约占全国的1/8、全球的3%,规上工业增加值连续9年(2010—2019)蝉联全国第一。高新技术产业、战略性新兴产业增长速度快,先进制造业占比高。新材料、节能环保、医药、软件、新能源、海工装备等产业规模居全国第一,新一代信息技术产业规模居全国前列。苏商中有许多赫赫有名的实业制造业大鳄,苏宁集团、沙钢集团、恒力集团、亨通集团、红豆集团是其中代表。2019年2月恒力集团在大连长兴岛建成的炼化一体化项目投料开工,中央台新闻联播专门报道,成为国有企业之外第一个民营企业原油加工能力超过2000万吨的炼化一体化项目,与中石化镇海、中石油大连、中海油惠州并列中国四大炼厂。

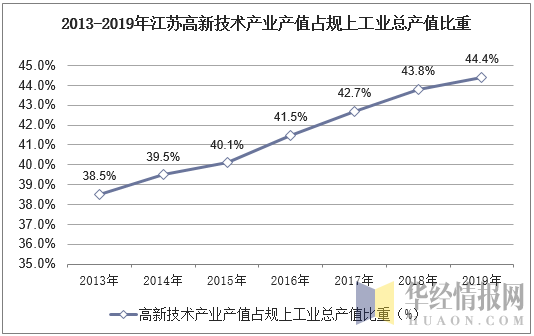

江苏制造、江苏智造并举,创新引领凸显,高新技术产业加快发展。随着创新驱动发展战略深入实施,江苏省以智能化、绿色化、高端化为方向,大力发展先进制造业和战略性新兴产业以及制造业智能化改造,支撑工业经济发展的新兴动能加快成长。2019年全年公示高新技术企业数10689家,建成国家级高新技术特色产业基地162个,江苏省高新技术产业产值同比2018年增长6.0%,占规模以上工业总产值的44.4%,与2018年相比提升了0.7个百分点。

2013-2019年江苏省高新技术产业产值占规上工业总产值比重

资料来源:江苏省统计局

资料来源:江苏省统计局

新苏商是站在苏商文化传统巨肩之上的,他们继承了苏商的文化特点,专注本业,扎根实业制造业,驰骋商旅,纵横天下,以准确把握商机的敏锐触角和应变能力,以惊人毅力和非凡智慧,创造了一个又一个超越前辈的“实业王国”,涌现了一大批商贾巨子,成为奋进新时代、建设新江苏的一支重要力量。

最根本的是发展民营经济的政策环境,江苏在亲商近商重商安商爱商的社会文化氛围营造上,是较为出色的,是传承了苏商文化精神的,江苏成为最具吸引力的一片创业创新热土。

苏商的精血气脉,搏动着江苏的经济心跳,滋养着江苏的经济社会成长,也同样孕育培育着新时代江苏发展的无限可能。

(作者系中国商业史学会苏商史专委会副会长、全国社科基金重大项目评审专家、南京大学长江产业经济研究院特聘研究员、中国民营经济研究会理事、江苏省社科联理事、江苏省民营经济研究会秘书长、江苏省工商联一级调研员)

关注公众号:国声

关注公众号:国声