文脉与治脉:一代儒宗张载之学与现代书院文化主体建设

刘兆壹

(中国孔子基金会中华好家风教材课程研讨会专家;第三届(2025)中国管理学派论坛暨第三届企业儒学学术研讨会点评专家;新儒商企业创新与发展研究院特聘专家)

摘 要:

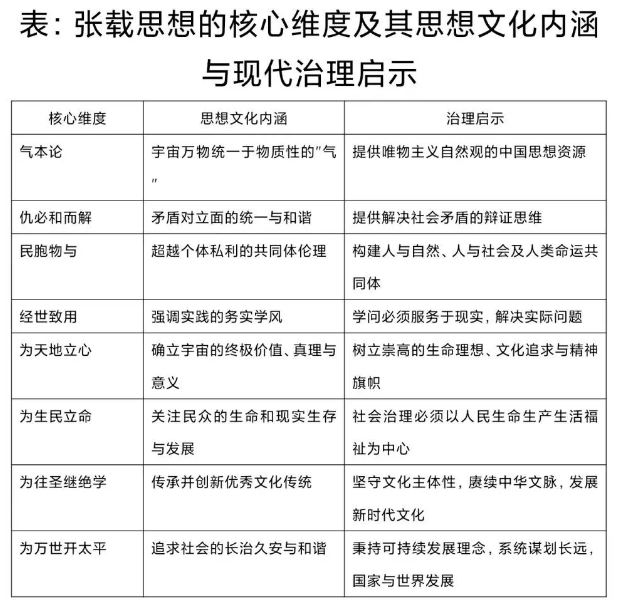

本文旨在探讨一代儒宗张载的思想精髓及其对现代书院文化主体建设的启示。文章从“文脉”(文化传承)与“治脉”(治理智慧)相融合的视角及其辩证统一关系出发,基于马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的时代背景,根据文化是治理之魂,强调张载之学在中国思想文化发展史的主流与主体地位。通过剖析张载“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的文化精神及其“民胞物与”、“经世致用”的治理思想,为现代书院在文化创新、文明建构以及促进人与经济社会可持续发展方面,提供一条兼具普遍性(中华文明共同思想文化价值)与特殊性(地域、创始集体与时代特色)的适合自身发展道路的文化主体及服务体系提供理论支持、发展路径和实践参考。

关键词:张载;关学;文脉与治脉;现代书院;文化主体性;可持续发展;马克思主义中国化时代化

引言:文化是治理之魂

习近平总书记指出,任何文化要立得住、行得远,要有引领力、凝聚力、塑造力、辐射力,就必须有自己的主体性。在全球化与现代化双重语境下,在马克思主义与中华优秀传统文化深度融合的时代背景下,中华优秀传统文化的复兴并非简单的复古,而是一场深刻的“创造性转化”与“创新性发展”。在这一进程中,书院作为中华文脉千年传承的重要载体,其当代复兴意义深远。然而,现代书院建设若安于建筑形制的模仿或经典诵读或礼乐的推广,则易流于形式,未能触及根本和灵魂。其核心困境在于“文化主体及文化主体性”的模糊——即缺乏一套根植于自身文明传统、又能回应现代性问题的核心思想文化价值与理论实践、课程及文化体系。

要破解这一困境,必须重返中华思想文化的源头活水,从主流正统的宏阔视野中汲取智慧。习近平总书记指出:“如果没有中华五千年文明,哪里有什么中国特色?如果不是中国特色,哪有我们今天这么成功的中国特色社会主义道路?”这一重要论述深刻揭示了文化传承与治理体系的内在联系。一代儒宗,北宋张载(横渠先生),正是这样一位矗立于中国文化史主脉主体上的标志性人物。他不仅创立了张载之学(关学),为宋明理学奠定了坚实基础,更以其“横渠四句”奠定了后世士人的生命精神格局。其思想体系完美体现了“文脉”与“治脉”的统一:“文脉” 是其对儒家道统的承继与创新(“为往圣继绝学”);“治脉” 则是其将文化理想转化为社会治理与实践的智慧(“为生民立命”、“为万世开太平”)。本研究认为,张载之学所蕴含的深刻洞见,正是重塑现代书院文化主体性、指引其可持续发展道路的宝贵思想文化与精神资源。

一、 主体与主流:张载之学的历史地位与核心要义

欲论现代传承,必先明其本源。张载及其张载之学(关学)在中国思想文化史上占据着无可争议、重要突出的主流与主体地位。

1.1 承前启后造道高峰的历史地位

张载上承孔思孟荀、下启程朱陆王,是宋明理学(新儒学)最重要的奠基人之一。他与周敦颐、邵雍、二程并称“北宋五子”,其“气本论”哲学构建了一个博大精深的宇宙论体系,与程朱的“理本论”、陆王的“心本论”共同构成了理学发展的三大主干。朱熹盛赞其学说“极功精义”,王夫之更是以其为宗,称“张子之学,上承孔孟之志,下救来兹之失,如皎日丽天,无幽不烛,圣人复起,未有能易焉者也”。张载勇于造道,其功三重,一是夯实中华道统儒学根基,二是壮大中华绝学儒学主干,三是登拔中华文统儒学高峰,深远可见,张载绝非关中之宗师,北宋之大儒,而是整个中华文明思想文化主体主干上的核心之一。

1.2 “横渠四句”与士人及现代人精神主体性的确立

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”这四句话超越了单纯的学术文化范畴,它定义了士大夫(知识分子)乃至当今中国人最内核的使命担当与价值追求,确立了其精神主体性。它从宇宙(天地)、社会(生民)、文化(绝学)和时间(万世)四个维度,构筑了一个立体的、宏大的、精微的、深远的生命人生价值坐标。这对于现代书院而言,意味着其功能绝非仅是传授知识,更在于树立文化理想、传播治理思想、塑造时代精神,成为为社会立心立命的文明高地。

1.3 “民胞物与”与“经世致用”的治理之魂

张载的《西铭》提出“民吾同胞,物吾与也”,将儒家仁爱思想推广至天下万物,蕴含了深刻的天人合一与共同体伦理。这种思想与马克思主义关于人的自由全面发展和人与自然和谐共生的理念具有内在一贯性,这不仅是一种哲学观,更是一种“治理观”,它要求一切治理的出发点应是普惠民众、关爱万物。同时,张载之学以其“经世致用”、“躬行礼教”的求实求是特色著称。张载晚年试验“井田”,期以解决土地兼并这一社会顽疾,以及“吕氏乡约”,即是其思想付诸“治脉”的明证。他强调“学贵有用”、“学政不二”、“道学”与“政术”不可分离,这正是“文化是治理之魂”的最佳古典诠释:文化价值必须也能转化为治理效能,提升治理水平,促进社会的可持续发展。这种强调理论与实践统一的学风,与马克思主义的实践观高度契合,为现代书院融入社会生活、参与社会治理提供了历史借鉴。

二、现代书院的实践困境与“双脉”理论断裂之殇

当代书院复兴虽呈蓬勃之势,却普遍面临“有形体无灵魂、有活动无内核、有呼吸无脉络、有枝叶无主体”的困境,其根源在于“文脉”与“治脉”的断裂。

2.1 “文脉”虚化:文化主体性的缺失

许多现代书院的活动停留在经典诵读、琴棋书画、汉服礼乐、人文雅艺、故事研学、文旅身心等表层某方面文化展示、学习和体验,未能深入中华思想的深处,汲取如张载之学这般具有脉络性、主体性的思想文化。其结果是将博大精深的中华文化“盆景化”、“碎片化”、“空洞化”,未能形成一套足以安身立命、回应时代之问的核心文化价值体系,导致文化传承的”主体性”模糊。

2.2 “治脉”阻滞:与社会发展的脱节

另一方面,许多书院的活动与当代社会的经济发展、社会治理、科技创新等核心议题严重脱节,成为一种“文化飞地”或“一定圈层”的雅好。这与马克思主义理论与实践相统一的原则相违背,与“五位一体”相不协,也完全背离了张载“经世致用”的传统。张载之学告诉我们,真正的文脉必须能贯通治脉,文化必须能参与并引领生产生活、社会治理和经济发展。一旦文化与现实治理无关,其生命力必将枯萎。

2.3 普遍性与特殊性的错位

在发展道路上,许多书院未能处理好普遍性与特殊性的统一。要么盲目模仿古代书院或西方文化机构或其他书院的模式(失去主体性和特殊性),要么固守地方性、单一性、表面性的活动形式(缺乏主流性和普遍性)。“横渠四句”所代表的张载之学正是中华优秀传统文化的主体性思想,是普遍性(人类共同的终极生命理想智慧追求)与特殊性(儒家士大夫及一切生命自觉者的人生担当)完美结合的典范,为现代书院提供了文化主体建设总的路径指引。

2.4 优秀传统文化与马克思主义基本原理融合不足

许多书院未能自觉运用马克思主义立场观点方法指导传统文化传承,存在要么简单套用马克思主义概念,要么完全回避马克思主义指导的多种不正确倾向。如何推动马克思主义与中华优秀传统文化深度融合,需要深入探索。

三、 张载之学的现代启示:双脉贯通下的书院主体建设之路

张载的思想如浩瀚天宇、深广高峰、无尽富藏,能为现代书院突破困境、构建自身发展道路提供系统性的启示。

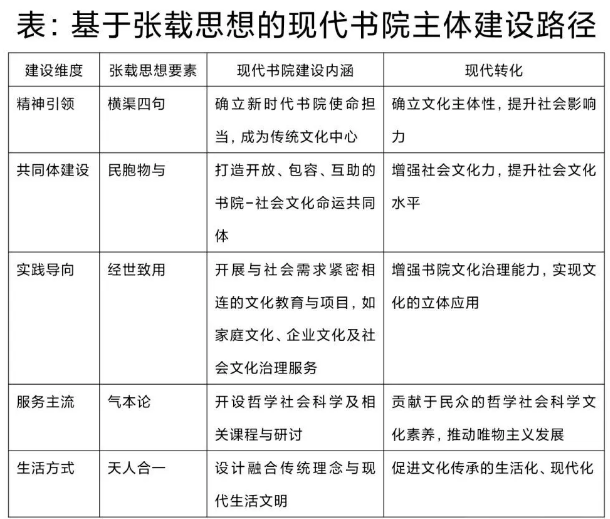

3.1 立心立命:重塑书院的思想文化主体

现代书院应当承接“横渠四句”彰显的文化使命,和“以易为宗,以中庸为体,以孔孟为法”的中国思想文化主体架构,成为传承中华文脉的重要载体。要深入挖掘张载之学等具有主体地位的思想资源,系统研究中华文明的核心经典,避免文化传承的表面化、碎片化。同时,要坚持马克思主义指导,运用唯物史观和辩证法分析传统文化,实现批判性继承和创新性发展,成为新时代的“立心立命”之所。

立心:书院应成为探讨根本性思想问题、塑造社会核心文化价值观的公共空间。可组织深度思想文化哲学讲座、学术研讨会,不仅解读经典,更要用张载等宗师大儒的思想资源,思考当代科技伦理、社会课题、生态危机、全球化冲突等“天地”之间的大问题。

立命:书院须深入社区、学校、城市、乡村,关注民生。可开设面向民众的身心健康、家庭教育、企业治理、品德智慧等可持续发展课程,将“为生民立命”落实为具体的文化服务,如张载所践行的“礼教下庶人”。

3.2 学政不二:推动书院对传统文化与现实问题的结合

“为往圣继绝学”绝非复古泥古,而是“温故知新”。书院自然要成为文明交流对话与创新的平台。

继绝学:系统研究和传播等具有主体地位的儒学全国性或地域学派思想,厘清中华文脉的根魂和主干。

开太平:将中国优秀传统文化的理念转化现实治理服务,将传统智慧转化为现代治理方案,直接服务于经济社会的高质量发展。

3.3 民胞物与与经世致用:构建书院治理新范式

此为贯通“文脉”与“治脉”的关键。

共同体建设:借鉴张载“民胞物与”思想,构建开放融合的书院共同体,书院应成为凝聚社区、企业和社会的文化平台。可借鉴“书院智库”传统,推动本地文化经济发展,在实践中构建文化与经济共同体。

实学实践(经世致用):书院的运营本身应成为“经世致用”的示范。例如,与高校、企业合作,将学术资源转化为社会项目;发展文化创意产品产业,实现“自我造血”,探索一条文化价值与经济价值共赢的可持续发展道路。

四、马克思主义与中华优秀传统文化相结合的书院路径

坚持创造性转化、创新性发展的基本方针,推动张载之学等优秀传统文化与马克思主义深度融合。特别是要挖掘张载“气本论”与唯物主义、“仇必和而解”与辩证法、“经世致用”与实践观的内在相通性,构建具有中国特色、中国风格、中国气派的书院文化体系。

4.1 坚持唯物史观指导文化传承

运用马克思主义唯物史观分析张载之学的历史价值和当代意义,既要肯定其在中国思想史上的重要地位,也要认识到其历史局限性。在书院建设中,要坚持人民主体地位,使文化传承服务于人民群众的精神文化生活需求。

4.2 运用辩证法处理基本关系

运用马克思主义辩证法处理书院建设中的基本关系:一是传统与现代的关系,既要坚守中华文化立场,又要回应时代要求;二是普遍与特殊的关系,既要彰显中华文明共同价值,又要体现地域和自身特色;三是文化与经济的关系,既要保持文化品格品质,又要实现可持续发展。

4.3 践行实践观推动文化创新

坚持马克思主义实践观,推动书院文化创新与社会实践深度融合。书院应当成为文化实验和社会创新的平台,组织开展社区治理、生态保护、乡村振兴、产业发展等实践项目,在实践中检验和发展文化思想与理论。

4.4 立足中国式现代化建设需要

将自身书院建设自觉纳入中国式现代化整体布局,服务于人的全面发展和社会全面进步。书院应当成为培育和践行社会主义核心价值观的重要阵地,为推进中国式现代化提供文化支撑和精神动力。

结论

张载之学,作为中华优秀传统文化的非常重要组成部分,蕴含着贯通“文脉”与“治脉”的永恒思想智慧。张载作为中国思想文化主干主流中的一代宗师,其思想文化及精神为我们今天思考现代书院的文化主体建设,提供了主体性的指引。

现代书院要摆脱边缘化、表层化的困境,必须回归中华文明的主流正脉,从张载等大儒的思想中重拾“为天地立心”的磅礴气魄、“经世致用”的治理精神和“民胞物与”的博大情怀。唯有如此,才能将文化的“文脉”真正转化为推动社会进步、经济发展和人民幸福的“治脉”,才能在普遍性的文明价值与特殊性的地域自身实践之间找到平衡点。

现代书院要成为马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的重要平台,既要坚守中华文化立场,传承中华文脉;又要立足当代实践,回应时代需求。通过系统构建文化传承、文化创新、文明建设与可持续发展相统一的发展模式,能够走出一条兼具中华文明普遍性价值与时代地域自身特殊性的发展道路,为中国式现代化建设贡献独特的文化力量。

最终,现代书院的文化主体建设及发展道路,是一条以主流思想文化价值为体、以文化治理为用、以中华道统为脉、以人与社会可持续发展为目标的社会主义文化道路。这是一条上承自孔孟,下继张载、结合时代、通向未来的道路,它要求现代书院的建设者不仅是文化的传承者,更应是像张载那样,勇于为万世“开太平”的实践家、甚至是思想家。如此,现代书院方能真正成为中华文明复兴进程中的灯塔,照亮人与社会可持续发展的未来。

参考文献:

[1]《张载集》.中华书局.1978.

[2]《张子全书》.西北大学出版社.2015.

[3]《张载思想研究》.西北大学出版社.2015.

[4]《马克思恩格斯选集》.人民出版社.2012.

[5] 习近平:《在文化传承发展座谈会上的讲话》.2023.

[6] 王夫之.《张子正蒙注》.中华书局.1975.

[7] 张岂之.《中国思想文化史》.高等教育出版社.2013.

[8] 张岂之.《中国儒学思想史》.中华书局. 2023.

[9] 郭沂.《先秦文献探源》.中华书局.2022.

[10] 朱汉民.《中国书院文化简史》.中华书局.2010.

[11] 张衍田.《国学教程》.中华书局. 2013.

[12] 《复兴文库》.中华书局. 2022.

关注公众号:国声

关注公众号:国声

2025-11-04 10:11:03

三主粮德州运营中心、三修书院未来将以弘扬国学文化为己任,以更优质的产品和服务,为消费者带来高品质的健康生活,为人民健康服务。

2023-09-25 17:09:25

横渠书院位于陕西省眉县横渠镇,创建于北宋时期。距今已有千年历史,是我国北宋时期著名的思想家、哲学家、教育家张载设馆讲学之地。张载所倡导的“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平”,千年来一直作为人类追求人与社会发展的最高境界。

2020-07-02 20:07:03