编者按

城市发展是洞察全球变革与区域活力的重要窗口。伴随城市国际化持续升温,全球资本、人才、技术加速向核心城市集聚,重塑着世界城市网络的格局。在此浪潮中,中国城市不断崛起,在书写各具特色的发展篇章的同时,通过输出“中国方案”,在国际舞台上受到高度关注与广泛认可。本期智库要览聚焦中外城市发展新动态,呈现多元视角下的城市演进图景,解码城市发展的内在逻辑与未来走向。

城市国际化持续“升温”

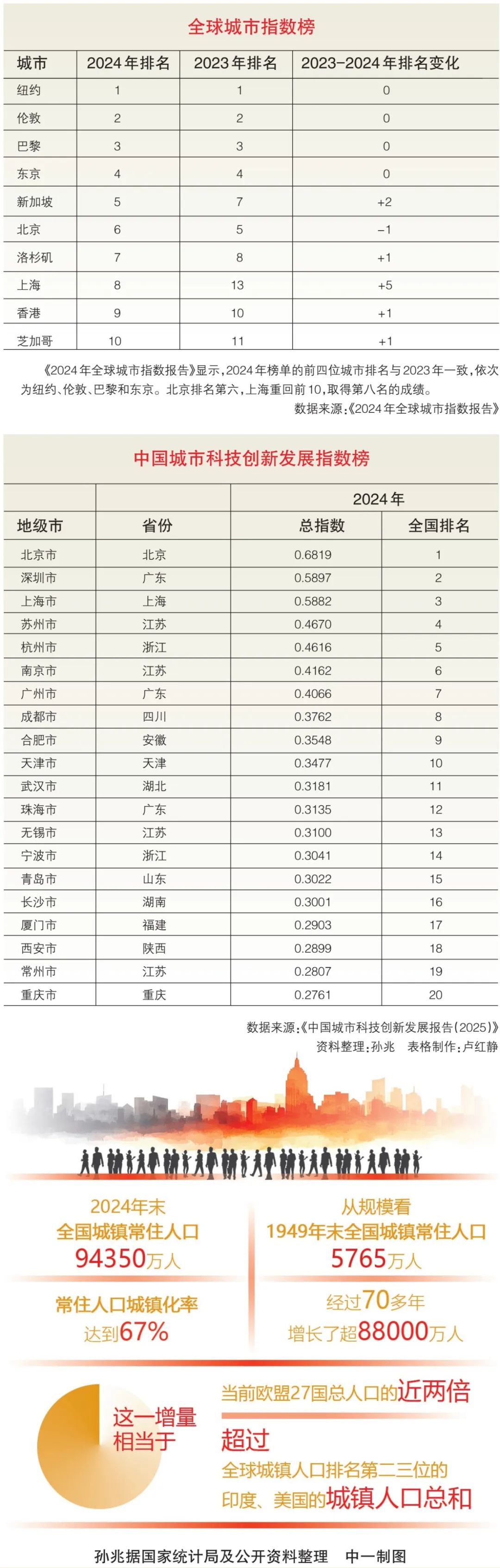

阅读提示:《国际城市发展报告(2025)》指出,在全球化转折背景下,国际城市发展机制与层级判定标准面临重构,运行逻辑呈现本土化、区域化、策源化、包容化四个层次的调整。《全球创新城市教育科技人才协同发展评估报告》显示,在教育水平维度上,波士顿、伦敦、香港位居前三。中国城市在发展科研机构方面表现出色,推动全球高等教育均衡化。在科技创新维度上,旧金山、波士顿和北京位列前三。中国城市处于中上游且发展势头强劲,加强创新生态建设对中国城市创新发展至关重要。2025年度《中国城市国际传播影响力报告》显示,科技与文化深度融合,一线城市凭借创新持续输出“中国方案”。2024年度海外影响力较高的中国城市多在政治、经济、文化等领域有重要影响。

《国际城市发展报告(2025)》:国际城市的运行逻辑呈现四个层次调整

上海社会科学院全球城市发展战略创新团队研发的“国际城市蓝皮书”《国际城市发展报告(2025)》(以下简称《报告》)在沪发布。《报告》重点讨论了全球化转折背景下全球城市运行逻辑与网络关系的重构与变化特点。

《报告》认为,随着技术变革、国际机制等关键要素的变化,国际城市的发展机制与层级判定标准面临重构并面临外部流量依赖、城市与国家关系变化、城市发展目标导向变化、城市之间的关系重塑、城市核心功能多样化趋势等一系列新挑战。国际城市的运行逻辑呈现本土化、区域化、策源化、包容化等四个层次的调整。

与此同时,全球城市间的竞争,正在由以经济功能为核心的单一领域比拼,向综合功能体系、新技术应用与新赛道、安全与韧性等三大增量领域扩展。

《报告》认为,在国际关系带来的国际经济互动与增长前景不确定的预期下,国际性大都市需保持自身作为经济增长“稳定器”的作用,并强化对本国及区域经济的辐射带动作用,增长速度与发展质量二者“不可偏废”。国际贸易中心城市需要在保持经贸互动流量的同时,主动调整基础设施、人力资源、制度设定等体系配置以及金融、贸易、航运等功能服务,针对性参与、适应新经贸规则与区域规则,争取经济全球化转型带来的“经贸增量”。

《报告》还认为,“全球南方”城市成为全球城市网络的重要增量群体来源,相关城市网络未来有望肩负起推动全球包容性发展、增进全球城市网络完整性、解决全球城市发展悖论的历史使命,对于解决经济全球化发展不均衡问题具有独特的战略价值。

《全球创新城市教育科技人才协同发展评估报告》:中国城市在发展科研机构方面表现亮眼

清华大学产业发展与环境治理研究中心等机构日前发布《全球创新城市教育科技人才协同发展评估报告》(以下简称《报告》)。《报告》基于“教育科技人才协同发展指数”形成,对全球30个城市展开深入评估,旨在洞察全球城市创新发展态势,为城市创新建设提供经验与参考。

《报告》指出,从教育水平维度看,波士顿、伦敦、香港位居前三。值得一提的是,伦敦、北京、上海及纽约是基础教育与高等教育发展相对均衡的4座城市。中国城市在发展科研机构方面表现亮眼,正在成为全球高等教育的新兴发展力量,这进一步加快了全球高等教育多样化和均衡化发展。

从科技创新维度看,旧金山、波士顿和北京位列前三。北美城市整体科技创新表现最佳,中国城市处于中上游且发展势头强劲,欧洲城市呈现一定梯度分布,部分城市在特定领域具有优势。

《报告》认为,创新生态与科技创新各关键方面呈正向促进关系。加强创新生态建设,包括提升经济基础、促进产学研融合、加强科学基础设施建设和跨区域合作。这对城市科技创新发展至关重要,是中国城市提升创新能力的关键突破方向。

从人才发展维度看,中美包揽人才发展得分排名前十城市,各占一半。中国北京和美国的创新领军城市在产业人才与科研人才上均具有优势。值得注意的是,深圳、广州、香港和上海等中国城市在人才潜力方面表现突出,显示出人才发展的后劲。

《中国城市国际传播影响力报告》:一线城市持续输出“中国方案”

由清华大学新闻与传播学院、中国社会科学院大学新闻传播学院等共同发布的2025年度《中国城市国际传播影响力报告》(以下简称《报告》)日前在北京发布。《报告》着力剖析中国城市海外传播影响力情况,以大数据为基础支撑量化研究,通过多维指标立体呈现全球舞台上备受关注的中国城市,挖掘独具特色的中国地方故事,为更好地搭建民心相通的桥梁和窗口提供参考。

《报告》勾勒出中国城市走向世界的新图景。科技与文化深度融合,一线城市凭借创新实力持续输出“中国方案”,在全球传播场域中赢得高频关注与正面反馈。中国城市国际传播影响力指标下设一级指标5个,二级指标9个,从海外综合曝光度、媒体关注度、网民讨论度、区域辐射度以及国际美誉度等多个维度,全面评价了中国城市的国际传播影响力。

《报告》还以中国城市国际传播影响力为基础,设置综合曝光度、媒体关注度、网民讨论度、区域辐射度以及国际美誉度五个维度的指标体系,定量计算中国城市海外传播影响力情况,立体勾勒中国城市国际形象。

整体来看,2024年度海外影响力较高的中国城市依然是在政治、经济、文化等领域具有重要影响的城市。如北京、上海、广州等多个城市因过境免签政策而成为“China Travel”的热门城市,海外社交平台上的讨论增加。深圳、南京、武汉因科技研发以及应用领域的动态而获得较多关注。杭州、天津借由诸多国际性展会、赛事的举办增加了国际关注度。重庆、成都等城市独特的街景地标和生活氛围在海外引起网民热议,为城市传播注入独特的人文烟火气息。

各地深度探索城市发展

阅读提示:《安徽城市发展研究报告2025》指出,在城市综合竞争力方面,合肥、芜湖领先,滁州、马鞍山等紧随其后。面对区域发展不平衡等问题,需整合优势资源,推进区域一体化进程,如培育皖北产业集群、建设产业合作园区等。《北京数字经济发展报告(2024—2025)》显示,北京全球数字经济标杆城市总指数提升,全球排名第二。北京在数字经济方面成果显著,数字基础设施完善,产业培育良好,市场建设与国际合作积极推进。同时,重视人才培养引进,通过“一区一品”推动区域差异化发展,为全球数字友好城市建设提供“北京方案”。《广州城市创新指数报告(2024)》显示,以2020—2023年数据为基础,2023年广州创新指数为125.64分,国家战略、产业创新、成果转化、创新生态四个一级指标得分均提升,科技创新事业发展迅速。

《安徽城市发展研究报告2025》:整合优势资源促进区域一体化进程

安徽财经大学发布的《安徽城市发展研究报告2025》(以下简称《报告》)显示,安徽城市经济总量持续增长,城市竞争力不断提升,但面对区域发展不平衡、不充分问题,要整合优势资源,促进区域一体化进程。

《报告》显示,2024年安徽省生产总值达50625亿元,较2023年增长5.8%,各市GDP全部突破1000亿元,经济发展态势良好。

从区域角度来看,皖中地区经济占比最高,达45.4%;皖北地区经济占比次之,达27.7%;皖南地区经济占比稍低,达26.86%。从城镇化水平看,2024年,安徽省城镇化水平达62.57%,相比2023年增加1.06个百分点。

从城市综合竞争力看,2024年,安徽省城市竞争力排名前六位的分别为合肥市、芜湖市、滁州市、宣城市、马鞍山市和六安市。合肥、芜湖两市在基础竞争力、产业竞争力、政府能动力、社会发展水平等方面具有绝对优势,滁州、马鞍山、宣城、六安四市在基础竞争力、产业竞争力、基础设施和创新能力等方面优势较为明显。

《北京数字经济发展报告(2024—2025)》:为全球数字友好城市建设提供“北京方案”

北京市社会科学院近日发布的《北京数字经济发展报告(2024—2025)》蓝皮书(以下简称“蓝皮书”)。蓝皮书显示,北京全球数字经济标杆城市总指数与上年相比有所提升,全球排名第二,位列“全球领跑城市”。北京市在数据要素配置力、数字产业引领力和数字创新策源力等方面表现优异。

蓝皮书显示,北京深入推进数字经济发展,在数字基础设施、产业培育、市场建设和国际合作等方面取得显著成果,持续释放新动能。北京聚力人工智能产业发展,以标准为引领,依托政策创新、产业升级、算力支撑实现协同突破,增强全国“人工智能第一城”实力。

北京以“双智”城市融合应用为全球智能交通与城市治理贡献“中国方案”,高级别自动驾驶示范区建设稳步推进,通过规划引领、政策创新、多方合作推动技术研发与产业融合,打造全球自动驾驶产业标杆。标杆技术领域形成政策协同、资源共享、信息互通的发展格局。在基础软件、脑科学、人工智能等重点领域持续攻坚。在关键技术领域构建自主可控的生态体系,提升数字经济竞争力。数字产业创新指数领跑全国,与粤浙苏沪并居第一梯队,展现领先优势与协同发展活力。

北京重视人工智能等数字经济人才培养与引进,加强政策保障,强化人才支撑。通过“一区一品”战略推动区域差异化发展,打造特色数字经济板块,不断完善区域协调机制,积极引领京津冀地区以及全国数字经济协调发展。

在全球视角下,北京还以创新、技术、基建、市场与治理为支柱,在推动数字技术普惠应用、完善数字包容生态、提升数字服务温度等方面持续发力,为全球数字友好城市建设贡献可复制的“北京方案”。

《广州城市创新指数报告(2024)》:广州科技创新事业呈现快速发展态势

中国科学技术发展战略研究院、广州生产力促进中心(广州创新战略研究院)、广州市科学技术发展战略研究院日前联合发布了《广州城市创新指数报告(2024)》(以下简称《报告》)。

《报告》以2020—2023年数据为基础,市级创新指数指标体系由4个一级指标、20个二级指标构成,区级创新指数指标体系由10个核心指标构成,持续监测和评价广州市及各区创新发展水平。2023年广州创新指数得分为125.64分,与作为基数年的2020年相比,2023年广州市国家战略、产业创新、成果转化、创新生态4个一级指标得分均有明显提升,反映出广州市近年来创新发展水平持续提升,科技创新事业总体呈现快速发展的良好态势。

在服务产业创新方面,广州完善科技企业全生命周期培育体系,积极布局培育新兴产业和未来产业,推动产业集群高质量发展。

《报告》显示,2023年产业创新指标得分为123.34分,年均增长7.78分。2023年广州成果转化指标得分为130.01分,年均增长10.00分。其中,每万常住人口发明专利拥有量指标得分最高,其次是孵化育成体系建设、技术合同成交额,反映出广州区域内企业创新产出活跃,技术市场需求旺盛,科技创新创业支撑能力强。

在服务创新生态方面,广州不断优化创新创业政策环境,逐步推进教育科技人才体制机制一体改革,加速构建“科技—产业—金融”良性循环体系,有效激发全社会创新创业活力。2023年创新生态指标得分为130.22分,年均增长10.07分。其中,每万名研究开发的从业人员数指标得分最高,其次是高被引科学家数和每万常住人口在校研究生数量,这说明广州顶尖各层次创新人才密度高、未来支撑经济发展的人才储备力量雄厚。

中国经济时报记者孙兆据公开资料整

关注公众号:国声

关注公众号:国声