(文/全国政协委员、中国新闻出版研究院院长魏玉山)

公版书是指作品的作者已经去世50年(美国等国家是70年)以上,已经不再受著作权保护的作品。国内外公版书的数量庞大,是人类在不同阶段创造的精神财富,也是人类共同的文化遗产。公版书的出版,是文化资源再利用的重要方式,是文化传承的重要途径。由于许多公版书受到国内外读者的喜爱,公版书也成为重要的出版资源,成为众多出版社竞相开发的领域。

但是由于缺乏对公版书的统一管理与规划,公版书成为唐僧肉,导致出现许多问题:一是许多公版书重复出版,热门图书少则几个,多则几十个、上百个版本出版,浪费大量的编辑、印刷、纸张等资源;二是部分图书编校、翻译质量不高,一些翻译图书粗制滥造,一些古籍点校不精、版本不佳,谬误流传;三是多种版本充斥市场,良莠不齐,不利于读者选择、阅读;四是冷门图书少有人关注,许多重要的图书难以与读者见面;四是对公版书的过度依赖影响出版单位的创新动力。为此急需加强对公版书的保护与管理,引导对优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。

建议:

1.在国家出版管理部门的指导下,建立公版书资源数据库,对国内和国外公版书资源进行统一管理;

2.对出版公版书实行选题查重和数量调控,对重复出版数量较多的公版书进行限制,对填补空白的予以鼓励;

3.按出版社照专业分工,规范公版书出版;

4.建立公版书出版基金。向公版书出版者按照公版书资源使用情况收取一定的使用费用,用于资助对冷门公版书出版,以及对公版书创造性转化与创新性发展项目。

关注公众号:国声

关注公众号:国声

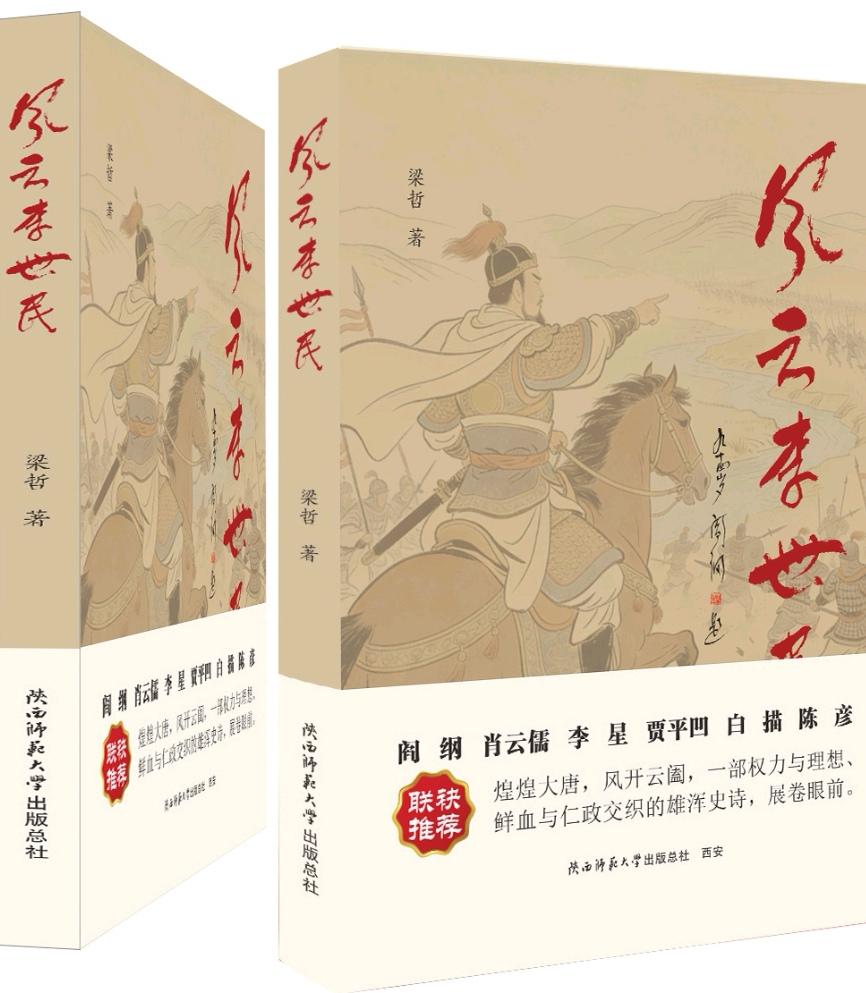

煌煌大唐,风开云阖,一部权力与理想、鲜血与仁政交织的雄浑史诗,展卷眼前。

2026-01-08 10:01:09

长安先导通过“内培外引”机制,持续探索技术经理人培养新模式,为技术转移领域储备更多高素质后备力量,推动科技成果从“实验室”走向“生产线”,打通高校科研成果与企业需求的对接通道,助力西安打造全国科技成果转化高地。

2025-12-10 12:12:07

2025-12-06 21:12:54